はりねずみ

はりねずみ工程別原価計算について、基礎から解説していきます!

これ以外にも、日商簿記3級に独学合格を目指す方のための解説記事を多数掲載しています。

ぜひ、あわせてご確認ください。

工程別総合原価計算とは?

\ ここがポイント!/

そもそも、原価って何だったっけ…?

広告代

営業を担当する従業員の給料

などの「販売費」や

本社建物の減価償却費

などの会社を管理・運営するためにかかった「一般管理費」なども含まれます。

製品の製造にかかった金額の総額が「製造原価」です。

なお、この製造原価に

- 販売費

- 一般管理費

を含めた金額を「総原価」といいます。

製造原価を分類すると…

何を使って製品を作ったかの観点による分類

木製の家具をつくっている会社を例に、それぞれを見てみましょう。

材料費とは?

労務費とは?

経費とは?

製品ごとにいくらかかったのかが明らかかどうかの観点による分類

木製の家具をつくっている会社を例に、それぞれを見てみましょう。

製造直接費とは?

何をつくって製品をつくったかの観点の分類である

- 材料費

- 労務費

- 経費

と組み合わせて、

- 直接材料費

- 直接労務費

- 直接経費

に分類することができます。

製造間接費とは?

何をつくって製品をつくったかの観点の分類である

- 材料費

- 労務費

- 経費

と組み合わせて、

- 間接材料費

- 間接労務費

- 間接経費

に分類することができます。

工程別総合原価計算とは?

工程別総合原価計算を行うメリットは、どの工程に無駄があるかを把握できることです。

工程ごとに原価を計算するため、それぞれの工程を最適化することができます。

第1工程の計算

生産データ

| 第1工程 | 第2工程 | |

| 月初仕掛品 | 40個 (加工進捗度:80%) | 20個 (加工進捗度:20%) |

| 当月投入 | 190個 | 200個 |

| 合計 | 230個 | 220個 |

| 第1工程 | 第2工程 | |

| 月末仕掛品 | 30個 (加工進捗度:40%) | 10個 (加工進捗度:60%) |

| 完成品 | 200個 | 210個 |

製造原価データ

| 第1工程 | 第2工程 | |||

| 直接材料費 | 加工費 | 直接材料費 | 加工費 | |

| 月末仕掛品 | 4,440円 | 1,992円 | 4,614円 | 612円 |

| 完成品 | 22,230円 | 10,440円 | ? | 20,988円 |

- 直接材料は、第1工程の最初に投入しています。

- 第1工程は先入先出法・第2工程は平均法で原価計算します。

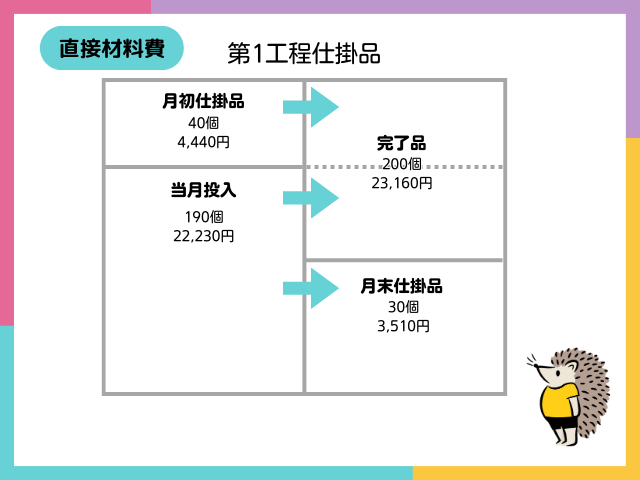

まずは、第1工程からです。

第1工程の完成品の原価である「第1工程完了原価」を計算してみましょう。

なお、第1工程が終わっただけでは製品として未完成なので、「完了品」と表現しています。

これまでの総合原価計算と同様に、月末仕掛品原価を計算し、差額で完了品原価を計算します。

なお、使うのは先入先出法です。

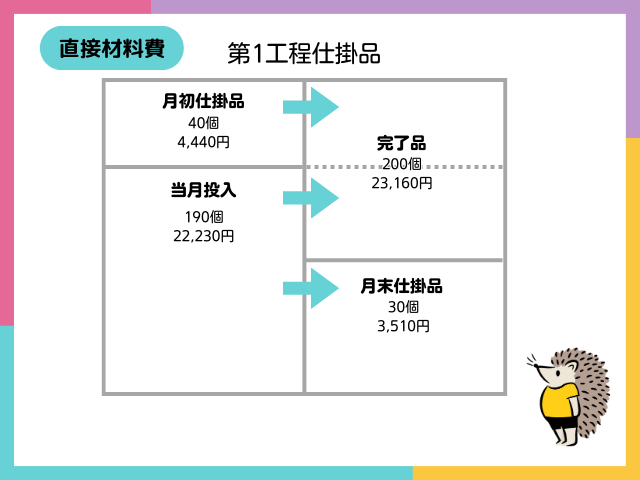

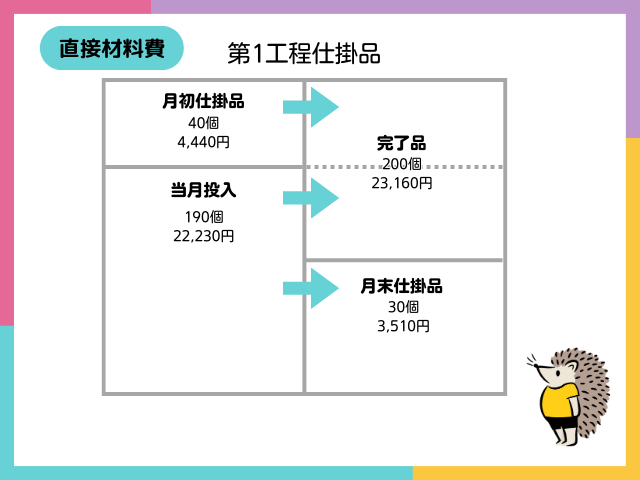

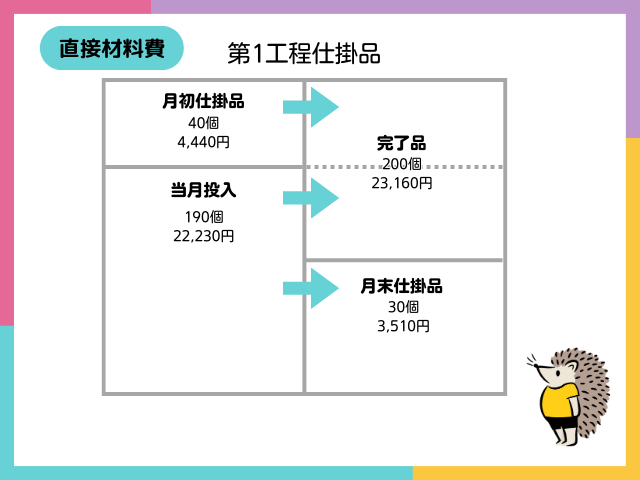

直接材料費は、

【月末仕掛品原価】

22,230円 / 190個 × 30個

= 117円 × 30個

= 3,510円

【完了品原価】

4,440円 + 22,230円 – 3,510円

= 23,160円

ですね。

これをまとめると、以下の通りです。

また、加工費は、

【月末仕掛品の個数】

30個 × 40%= 12個

【月末仕掛品原価】

10,440円 / 180個 × 12個

= 58円 × 12個

= 696円

【完了品原価】

1,992円 + 10,440円 – 696円

= 11,736円

ですね。

これをまとめると、以下の通りです。

直接材料費と加工費を合算して、第1工程の

- 月末仕掛品原価

- 完了品原価

を計算します。

【月末仕掛品原価】

3,510円 + 696円

= 4,206円

【完了品原価】

23,160円 + 11,736円

= 34,896円

第2工程の計算

生産データ

| 第1工程 | 第2工程 | |

| 月初仕掛品 | 40個 (加工進捗度:80%) | 20個 (加工進捗度:20%) |

| 当月投入 | 190個 | 200個 |

| 合計 | 230個 | 220個 |

| 第1工程 | 第2工程 | |

| 月末仕掛品 | 30個 (加工進捗度:40%) | 10個 (加工進捗度:60%) |

| 完成品 | 200個 | 210個 |

製造原価データ

| 第1工程 | 第2工程 | |||

| 直接材料費 | 加工費 | 直接材料費 | 加工費 | |

| 月末仕掛品 | 4,440円 | 1,992円 | 4,614円 | 612円 |

| 完成品 | 22,230円 | 10,440円 | ? | 23,148円 |

- 直接材料は、第1工程の最初に投入しています。

- 第1工程は先入先出法・第2工程は平均法で原価計算します。

次は、第2工程です。

これまでの総合原価計算と同様に、月末仕掛品原価を計算し、差額で完了品原価を計算します。

なお、使うのは平均法です。

第1工程完了品原価は、第2工程における「前工程費」にあたります。

この前工程費は、第2工程における最初に投入される材料費ととらえ、直接材料費と同じように計算します。

第1工程の「完了品原価」は

34,986円

でした。

この金額が第2工程における「前工程費の当月投入」になります。

平均単価が

【平均単価】

(4,614円 + 34,986円) / (20個 + 220個)

= 39,600円 / 220個

= @180円

なので、月末仕掛品原価は

【月末仕掛品原価】

@180円 × 10個

= 1,800円

であり、差額である完成品原価は

【完成品原価】

4,614円 + 34,986円 – 1,800円

= 37,800円

となります。

これをまとめると、以下の通りです。

また、加工費は、

【月初仕掛品】

20個 × 40%

= 4個

であり、差分で

【当月投入】

210個 + 6個 – 4個

= 212個

を求めることができます。

平均単価が

【平均単価】

(612円 + 23,148円) / (4個 + 212個)

= 23,760円 / 216個

= @110円

なので、月末仕掛品単価は

【月末仕掛品の個数】

10個 × 60%

= 6個

【月末仕掛品単価】

@110円 × 6個

= 660円

であり、差額である完成品原価は

【完成品原価】

612円 + 23,148円 – 660円

= 23,100円

となります。

これをまとめると、以下の通りです。

直接材料費と加工費を合算して、第2工程の

- 月末仕掛品原価

- 完成品原価

- 完成品単位原価

を計算します。

【月末仕掛品原価】

1,800円 + 660円

= 2,460円

【完了品原価】

37,800円 + 23,100円

= 60,900円

【完成品単位原価】

60,900円 / 210個

= @507.5円

このように、第1工程完了品を第2工程の「前工程費」として振り替えて計算する方法を「累加法」といいます。

最後に

いかがでしたか…?

小難しい用語がいくつか出てきましたが、漢字の意味そのままなので、そこまで身構える必要はありません。

次回以降も総合原価計算の内容が続くので、、ぜひ読み込んで解き方を覚えていってください。

丸暗記してしまうレベルまで読み込んで、得意分野にしていきましょう!